茨城県水戸市三の丸に鎮座する『弘道館鹿島神社(こうどうかんかしまじんじゃ)』のご紹介です

御祭神は「武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)」

御由緒として、水戸藩第九代藩主の徳川斉昭公が藩校である弘道館を開設し、文武不岐、祭政一致の治教を宣揚せんとして天保九年(1838年)勅許を得て神殿をつくり、安政四年(1857年)5月9日に鹿島神宮より御分霊を奉迎し鎮祭した事が始まりになります。

明治元年(1868)、いわゆる弘道館戦争が勃発し、弘道館内の諸施設が消失し、当社の神楽殿も消失しています

明治四年(1871)、郷社に列します

明治十五年(1882)、県社に列します

昭和二十年(1945)8月2日の水戸空襲で、社殿を始め、神輿など一切が焼失します

昭和三十三年(1958)、常磐神社の旧社殿の譲与を受け、社務所を新設し、遷座祭を行います

昭和四十九年(1974)、第60回式年遷宮の後に、伊勢神宮内宮別宮である「風日祈宮(かぜひのみのみや)」の旧社殿一式(本殿、拝殿、中門、瑞垣)が特別譲渡され、昭和五十年(1975)5月に造営されます

平成二十九年(2017)2月3日、社殿が文化財的にも建築学的にも価値が高いと認められ、水戸市指定有形文化財に登録されます

通常、伊勢神宮内宮・外宮とその別宮などは式年遷宮後に旧社殿は解体されてしまうため、旧社殿一式の譲与、移築は全国的に珍しいことなのだそうです

さて、神社です⛩️

弘道館鹿島神社はその名の通り弘道館に隣接し、弘道館公園の敷地内に鎮座します

社頭です

一の鳥居です

社号標です

かつては二の鳥居があったようですが、現在は鳥居跡の表記のみです

手水舎です

手水舎後ろの古井戸です

2007年撮影の社殿です

此方は2013年撮影の社殿です、と言うより、今回(2025年)正面からの写真を撮り忘れていたらしいです💦

風日祈宮からの移築なので、神明造となります

別宮の時には茅葺屋根でしたが、現在は銅板葺きとなります

神紋は鹿島神宮と同じ「左三つ巴」になります

境内社の稲荷神社ですかね?

此方は御神木の「鈴梅」です

徳川斉昭公がお手植えになった三本の梅の木、「酒梅」という白梅、「緋の司」という紅梅、そしてこの「鈴梅」という白梅になります。「酒梅」と「緋の司」は戦災により枯死してしまったそうです

今回の参拝時には、まさに咲き誇る、との言葉がぴったりでした😄

此方は「要石歌碑」です

斉昭公自筆の和歌「行末毛 富美奈太賀幣曽 蜻島 大和乃道存 要那里家流(行く末も 踏みなたがへそ 蜻島 大和の道ぞ 要なりける)」が刻まれており、神道を尊び、道徳を行く末まで伝えることが教育の要であるという意味で、斉昭公の「神儒一致」の教育理念をよく示したものだそうです

要石歌碑を挟むように聳える楠は、水戸の町中にあるとは思えないような大木です😲

樹齢はどれくらいなんでしょう?

すでに偕楽園の梅まつりなど終わった時期でしたが、周辺は梅の花がまだまだ奇麗でした☺

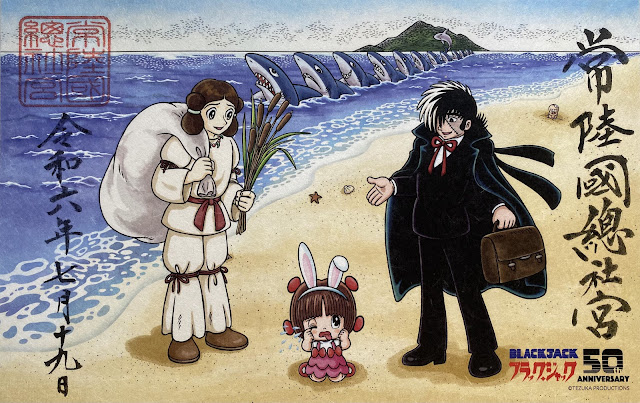

御朱印は社務所で頂けます

基本的に宮司さんがいる際には直書きして頂けますが、それ以外は書置きとなります。今回は宮司さんがおり、直書きで頂く事が出来ました

此方は以前に頂いた御朱印です

今回は弘道館まで行っていませんが、周辺は「水戸学の道」として歴史的景観を楽しんでもらおうと水戸市が力を入れている場所でもあります。どこかの機会にご紹介出来たらなと思います!!